반응형

위령공 35장

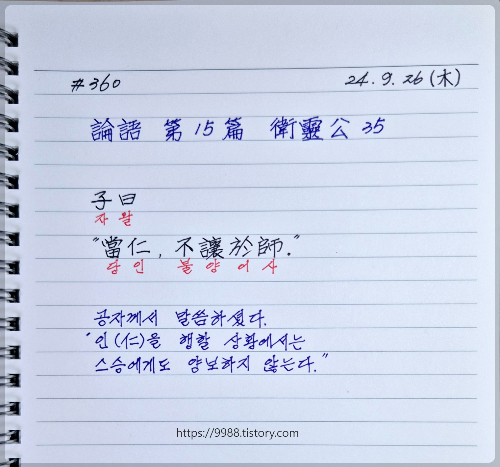

子曰 “當仁, 不讓於師.”

자왈 당인 불양어사

공자께서 말씀하셨다.

"인(仁)을 행할 상황에서는 스승에게도 양보하지 않는다."

* 當仁(당인): 인(仁)을 행해야 할 일을 당해서는, 인과 관련된 상황에서는.

- 讓(사양할 양): 사양하다, 양보하다, 겸손하다.

# 논어집주 해석

孔子께서 말씀하셨다. “仁을 당해서는 스승에게도 사양하지 않는다.”

‘當仁(당인)’은 仁(인)을 자신의 임무로 삼는 것이다. 비록 스승이라 할지라도 또한 사양하는 바가 없다는 것은 마땅히 용맹스럽게 가서 반드시 해야 함을 말씀하신 것이다. 인은 사람이 스스로 소유하여 스스로 행하는 것이요 다툼이 있는 것이 아니니, 어찌 사양함이 있겠는가.

정자(明道(명도))가 말씀하였다. “인을 행함은 자신에게 있으니 사양함에 관여되는 바가 없지만, 선한 명성이 밖에 있는 것으로 말하면 사양하지 않을 수 없는 것이다.”

[네이버 지식백과] 위령공편 35장 (논어집주, 성백효)

인(仁)을 실천하는 데 있어서는 제자가 스승에게도 양보하지 않고 스승을 능가하는 것도 괜찮으므로 힘껏 행해도 된다. 인을 베풂에 있어 사제지간은 물론 누구라도 순서가 필요 없다.

인 (仁)이란 공자가 주장한 유교의 도덕이념으로 사랑 또는 박애가 주 내용인, 진정한 인간다움으로 사람을 사랑하는 것이다. 따라서 인을 많이 베풀수록 좋은 것이니 신분 고하를 막론하고 눈치 볼 필요가 없다. 스승이라고 해서 그가 먼저 인을 행한 후에야 비로소 인을 베풀어야 하는 순서가 필요없는 것이다. 부모형제에게도 마찬가지다.

그림자도 밟아서 안 되는 스승에게는 모든 것을 다 양보하고 사양하여야 하겠지만 인을 실천함에 있어서는 그러지 않아도 된다는 의미이다. 예(禮)보다 인(仁)을 우위에 두고 중요시하는 까닭이다. 성경(성서) 고린도전서 13장 13절에서도 믿음, 소망, 사랑, 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그중에 제일은 사랑이라고 하지 않던가.

반응형